团队负责人:李鑫

团队情况:团队目前共13人,其中教授3人,副教授3人,高级工程师1人,讲师5人,工程师1人,具有博士学位12人,成员全部具有硕士学位;近年来主持纵向项目共计20项,其中国家级项目2项,省部级项目14项,市厅级项目8项;团队成员共发表科研论文150余篇,其中 Adv. Energy Mater. 、Mater. Today、Energy Environ. Sci.、Nano Energy、Chem. Eng. J.、 Small、Carbon等高水平SCI期刊收录100余篇;授权国家发明专利11件;入选陕西省高校青年杰出人才计划和陕西省科协青年人才托举计划2人。(以上数据截止2025年3月)

团队主要研究领域:

①航空轻质结构材料及其表界面结构设计

②无人机电推系统储能材料和新能源器件

③基于第一性原理计算的材料基因工程和新材料设计

④光/电催化新能源材料制备和低碳解决方案

所取得的标志性成果:

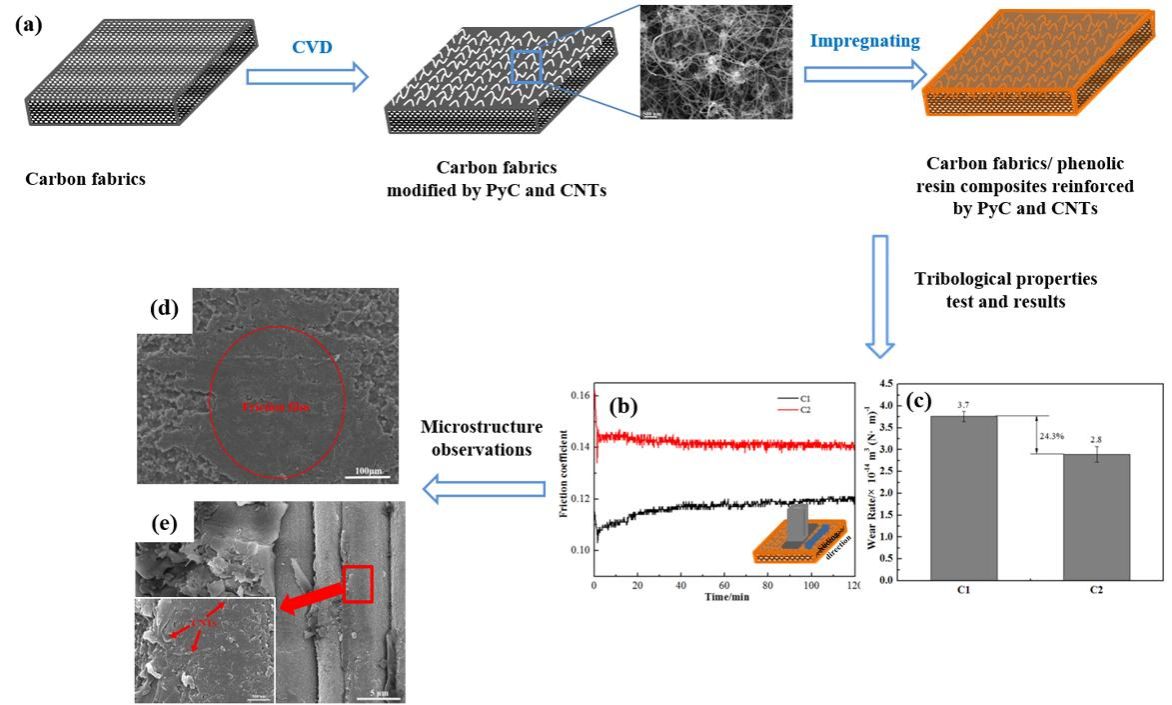

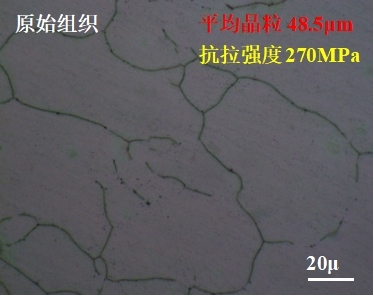

(1)通过在纤维表面原位生长纳米材料,如碳纳米管和石墨烯,构筑纤维/碳纳米材料的微米-纳米多尺度结构,制备多尺度增强的树脂基复合材料,以实现对复合材料多尺度强化,为开发和制备新一代高性能聚合物基复合材料的奠定基础。此外,针对高脆性难变形材料成形和改性问题,利用多道次镦压技术,实现了轻质合金的大塑性变形,为其少、无切削精密加工奠定了基础,同时将晶粒细化至亚微米甚至纳米级别,综合性能显著提升,系统研究了细化过程中微观结构演变及其对性能的影响规律,揭示了组织超细化/纳米化机制。

图1 MWCNT改性树脂基复合材料的制备示意图和摩擦学性能

图2 大塑性变形实现轻质合金晶粒超细化和性能强化

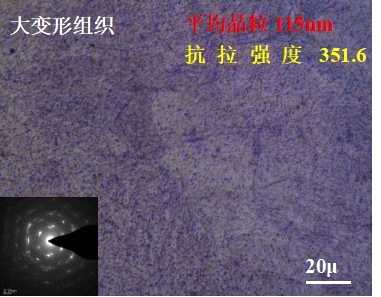

(2)围绕国家“双碳”战略目标,专注于新型电化学储能技术的创新研发,重点攻关锂/钠/钾离子电池及高安全水系储能器件等前沿领域。围绕储能器件在关键材料结构设计、功能演变及服役失效等核心科学问题,深入解析材料微观结构与宏观性能的内在关联,致力于突破现有储能技术瓶颈。具体研究内容包括:①锡基/MXene基负极材料结构设计;②超薄固态电解质开发及界面调控;③复杂环境下化学电源服役性能评估及衰减机制分析。

图3 (a)锂金属电池界面调控示意图;(b)锂负极界面组成及锂扩散势垒。

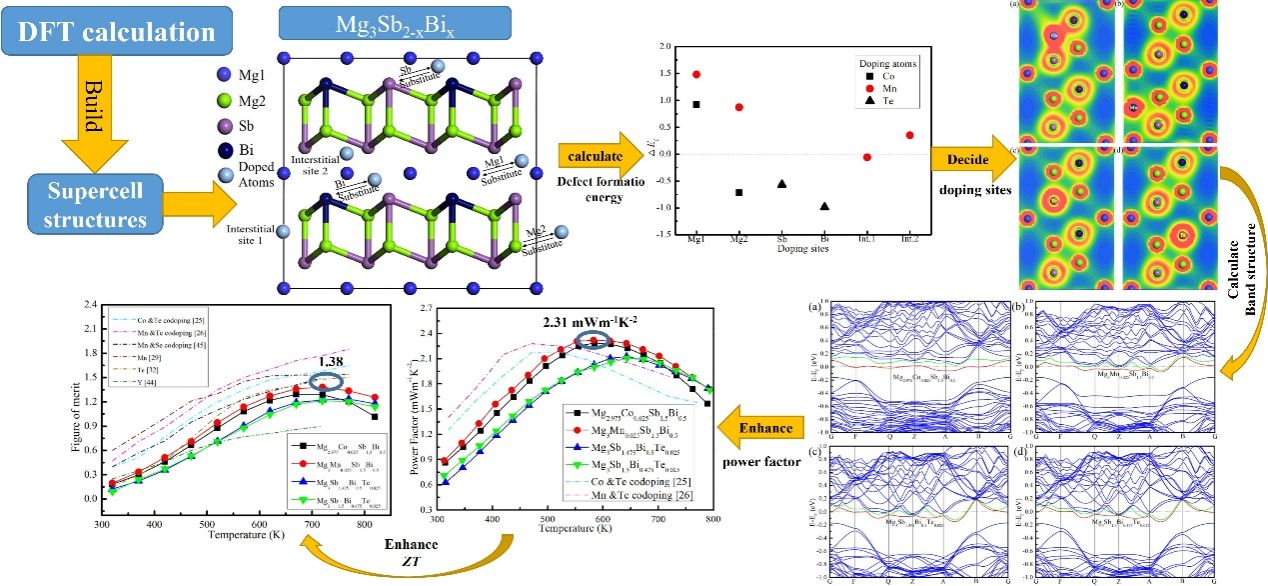

(3)针对热电功能材料对成分、掺杂元素等条件的敏感性和实验量巨大等难题,第一性原理计算可以提供完美的解决方案。通过对不同合金化元素含量晶胞结构稳定性和电子结构、能带、热力学性质、光学性质等参数的预测,使合金成分得以优化;利用对不同掺杂元素的掺杂位置和掺杂量的缺陷形成能计算结果,可以获得缺陷种类和形成方式对性能的影响关系,以及最优掺杂元素和含量,从而指导新材料成分的设计。此外,通过并行计算和自动化流程的高通量计算来加速计算过程,有助于筛选大量候选材料并优化实验设计,加速材料研究和开发的进程。

图4 第一性原理计算模拟Mg3Sb2-xBix合金掺杂元素成分设计和载流子传输机理示意图

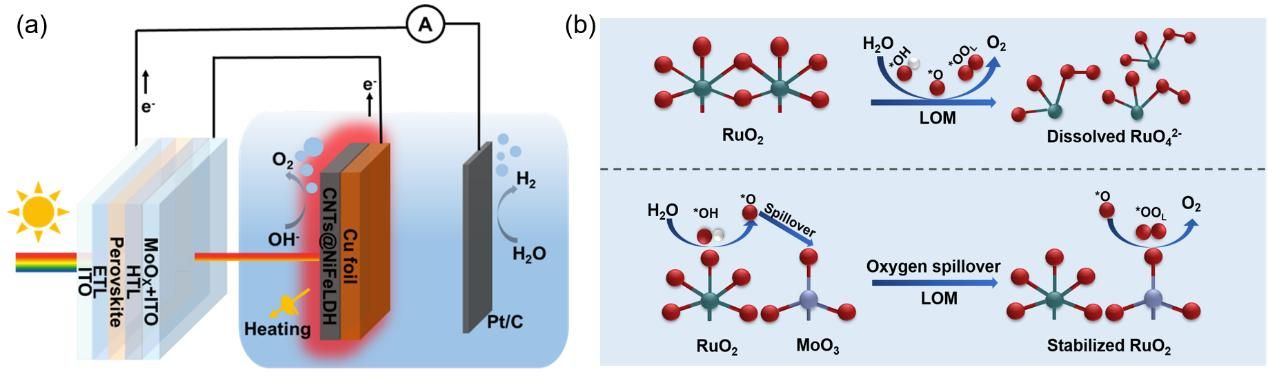

(4)能作为一种清洁、高效的能源载体,在低空经济和航空领域具有广阔的应用前景,而光/电催化制氢实现清洁能源转型和支撑“双碳”战略的关键技术。以开发高效制氢催化剂为目标,围绕光/电催化制氢材料的结构设计、性能及催化机制等核心问题,致力于突破现有光/电催化制氢技术的瓶颈。具体研究重点包括:①采用光伏设备-电催化联用制备氢气,研究新型钙钛矿材料并开发低成本且高效的非贵金属基制氢催化剂;②低成本、高活性和长稳定性的金属氧化物基析氧反应催化剂的设计与开发;③研究高转化率、高选择性的小分子电氧化催化剂,用于制氢和合成高附加值化学品。

图5 (a)集成的PSC+EC水分解系统示意图;(b) 界面氧溢流提高析氧反应催化剂稳定性示意图